パルムの僧院〈下〉

「パルムの僧院」の主人公は貴族の美青年・ファブリスですが、この作品全体を通じてファブリス以上に存在感のある女性が登場します。

それはピエトラネーラ伯爵夫人(のちにサンセヴェリーナ公爵夫人、モスカ伯爵夫人)であり、彼女から見てファブリスは甥にあたります。

優れた美貌と才能を持ち、彼女が望めばおよそ手に入れられない地位や富などは存在しないにも関わらず、彼女は20歳以上も年が離れそして甥でもあるファブリスを愛しているのです。

しかしこの愛は普通の恋愛には発展しません。

天真爛漫で無鉄砲ともいえるファブリスは、ナポレオンに憧れイタリア人にも関わらずフランス軍に加わり戦争を経験します。

また帰国したのちもファブリスは次から次へとトラブルに巻き込まれ、とうとう投獄される羽目に陥ります。

もしファブリスに伯爵夫人の存在がなければ獄死するか死刑という運命でしたが、彼女は自分の持つ才能のすべてをファブリスを庇護することに注ぎます。

そしてファブリスも伯爵夫人を愛しながらも、その庇護が強くなれば強くなるほど自立して生きてゆくことを望み、やがて他の女性との恋愛に夢中になってゆくのです。

それでも伯爵夫人にとってファブリスは人生のすべてであり、彼の存在なくして彼女も生きてゆく価値を見出だせないほどの存在なのです。

そのため伯爵夫人は女性の魅力を使って権力者へ取り入ることさえしますし、その他の面でもとにかく手段を選びません。

そうした意味では、本作品の登場人物はどこか普通でない極端な人間が多いのですが、だからこそ作者スタンダールの筆も鮮やかに冴え渡り、彼らの喜怒哀楽がはっきりと輪郭を持って描かれています。

今から200年近くに書かれた作品にも関わらず現代にも通じるエンターテイメントを持ち、かつ当時の社会を鋭い観察眼で風刺しきったという点で、歴史に残る名作というのも頷けるのです。

パルムの僧院〈上〉

19世紀前半に活躍したフランス文学者として有名なスタンダールですが、その代表作が以前ブログで紹介した「赤と黒」であり、もう1つの双璧をなす作品が今回紹介する「パルムの僧院」です。

文庫本で上下巻併せて800ページにもなる長編小説ですが、ぎっしりと文字で埋め尽くされている岩波文庫でこの分量であることを考えると、一般的な文庫本小説の2倍近くのボリュームがあると考えてよいでしょう。

これだけの大作だけに数年間に及ぶ苦心の末に書き上げたかと思えば、驚くべきことに実際にはわずか52日間で完成させたのです。

スタンダールは構想さえ頭の中で組み立ててしまえば、あとは次々と文章が出て来る天才型の作家であったに違いありません。

主人公が美青年であること、そして貴夫人がその青年を愛してしまう点は「赤と黒」との共通点ですが、作品全体の雰囲気はかなり違います。

その違いをシンプルに表せば"主人公の性格の違い"ということになるでしょう。

「赤と黒」の主人公・ジュリヤンは、貧しい家の出身で立身出世を企む野心家であり、"悲観的で暗い性格"という設定でした。

一方「パルムの僧院」の主人公・ファブリスは裕福な貴族の出身で立身出世よりも自分のやりたいことを追いかける、どちらかといえば"楽観的で明るい性格"です。

2人の主人公はときに衝動的な行動に走りますが、これは性格の違いというよりも多かれ少なかれ多感な青年期に見られる現象と捉えることができるでしょう。

いずれにせよ未熟ながらも大いなる可能性を秘めた青年が、19世紀のヨーロッパを舞台にどのような人生を歩んでゆくのか、彼らが目にする社会は新鮮であると同時嫌悪の対象となってゆくのです。

これは小説中の主人公の目を通じてスタンダールが鋭い観察眼で社会を捉え、そして風刺してゆく過程でもあるのです。

最後の相場師

本書は実際に「最後の相場師」と呼ばれた是川銀蔵をモデルにした伝記的小説です。

著者は歴史・剣豪小説家として定評のある津本陽氏であり、真剣で死線をくぐり抜ける剣士たちと全財産を投じて勝負する相場師の姿がいずれも全人生、人格を賭けるという点で重なるものがあります。

作品中では佐久間平蔵として描かれていますが、明治生まれの平蔵は若くして大陸に渡り数々の事業にチャレンジし、何度も挫折しては再起するという波乱万丈の人生を送ります。

そして79歳となり半ば隠居状態にあった平蔵は人生最後の大勝負に打って出ます。

まるで漫画のようなストーリーですが、今から約40年前(昭和50年代)に当時の金額で数百億円という相場を個人で張り、大手証券会社や外国機関投資家たちを相手に大立ち回りをした出来事は伝説として語り継がれています。

すでに財産を持ちながらも大阪のマンションで妻と質素な暮らしを続ける平蔵にとっては、単純に金を儲けることが投資の目的ではなく、ましてや企業を乗っ取り経営権を掌握することも望んでいません。

では平蔵は何を目指して死闘を繰り広げるのか?

市場で上下する株価に固唾をのんで見守る平蔵のように、読者もストーリーに入り込んでしまうこと間違いなしの作品です。

決断―蒙古襲来と北条時宗

蒙古襲来、つまり文永の役(1274年)、弘安の役(1281年)は日本史で欠かすことのできない有名な出来事です。

これは世界史上においてもモンゴル帝国のユーラシア大陸征服という史上空前の出来事の延長線上にある重要な出来事です。

本書は歴史に造形の深い童門冬二氏が蒙古襲来を受けた日本側、つまり鎌倉幕府側の視点から蒙古襲来という歴史的事件をじっくりと検証した1冊です。

そこからは教科書で駆け足で覚える蒙古襲来とは違う当時の日本が見えてきます。

まずはある日突然、玄界灘に元の大船団が現れるという私たが抱きがちなイメージは完全に間違っています。

鎌倉幕府は元の大軍が日本へ攻めてくるタイミングを完全に予測していました。

これは幕府の御家人(武士)たちが九州に集結し、刀を研ぎ澄まして敵が攻めてくるのを待ち構えていたことを意味します。

その要因として鎌倉幕府は日宋貿易を積極的に行い、大いに経済交流が行われていました。

当時の博多はアジア有数の国際都市でもあり、外国の情報をほぼリアルタイムに把握できたことを意味します。

さらに幕府は元によって圧迫され続けていた南宋から高名な僧を招聘し顧問として重宝しました。

とくに蘭渓道隆、無学祖元らは優秀なブレーンというだけでなく、幕府のトップであった北条時頼、時宗の禅の師匠として公私にわたって現代風にいえばメンターとして活躍していたのです。

結果として幕府の中枢部は鎌倉にいながら最新の国際情報を手に入れ、適切に分析できる体制が整っていたのです。

のちに鎖国政策を実行し、黒船の襲来をまったく予測できなかった江戸幕府と比較すると、面白いほど対照的です。

また元は日本を完全に征服する意図が無かった点も重要です。

元は鎌倉幕府へ対して朝貢、つまり定期的に貢物を持参して挨拶に来るように催促したというのが実情であり、その文書も高圧的ではなくむしろ丁寧な内容でした。

この朝貢制度は隋や唐の時代にも先例があり、外交上の儀式に重きを置いたけっして財政的にも大きな負担を伴うものではありませんでした。

しかし幕府は漢民族の支配する中国には敬意を払っても、異民族、つまりモンゴル人の王朝である元を軽蔑し、使者を次々と斬るという信じられないほど強固な姿勢を貫きます。

これは文化的な結びつきのほかにも、宋から招聘(または亡命)してきた僧たちが祖国を滅ぼしたモンゴル人を憎み、幕府のブレーンとして元と徹底抗戦するようアドバイスしたことも大いに影響しています。

さらにこれも幕末と対照的ですが、元と徹底的に戦うという方針において鎌倉幕府と京都の朝廷の意見が完全に一致し、政策がスムーズに実行に移せたという点も見逃せません。

この時の鎌倉幕府はすでに源氏ではなく北条執権政治の全盛期でしたが、国内にも政情不安を抱えていました。

のちに名君といわれた北条時宗は、この蒙古襲来という危機を利用して国外・国内の問題を一気に解決しようと画策するのです。

長くなるので詳しくは本書を読んでのお楽しみですが、蒙古襲来という事件を通して当時の国際色豊かな日本、そして台頭しつつあるとはいえ決して盤石とはいえないの武士政権の脆さという多角的な当時の社会が見えてくるのです。

阿寒に果つ

渡辺淳一氏初期の作品であると同時に、私小説的な性格を持った作品です。

作品の冒頭で当時18歳だった1人の天才画家と評された少女が遺体として発見される場面から物語が始まります。

1952年4月13日。

20年前のこの日、純子は雪の中から現れた。

場所は針葉樹林の切れた釧北峠の一角で、その位置からは裸の樹間を通して阿寒湖を見下ろせた。

そして純子を知る6人が当時を振り返る形で、順番にその思い出を語る形で作品は進行します。

- 第一章 若き作家の章

- 第ニ章 ある画家の章

- 第三章 ある若き記者の章

- 第四章 ある医師の章

- 第五章 あるカメラマンの章

- 第六章 蘭子の章

- 終章

第一章にある"若き作家"とは著者自身であり、当時の純子との出会いから別れを淡い青春の思い出として振り返ります。

そして第ニ章以降は、著者自身が当時の関係者を訪れ純子との思い出を取材するという形をとっています。

愛くるしい見た目と溢れる才能、そして何よりも不思議な多面性を持った彼女に当時の男たちは夢中になり、やがて真相も分からないまま永遠に目の前から姿を消してしまうのです。

社会的に未成年といえば人生経験が浅いと見なされますが、成熟した大人にはない若さ溢れるエネルギー、そして鋭い感受性が文学には相応しい気がします。

高校の同級生であり恋心を抱いていた異性が18歳にして突然自らの生命を断ったという経験は、当時の渡辺氏にとって20年を経過してもなお心に深い記憶を残し続け、作家活動において大きな影響をもたらしたに違いありません。

つまりのちに多くの作品を残すことになった作家・渡辺淳一の原点ともいうべき経験でもあり、その根底にあるエッセンスが本作品には濃縮されているのです。

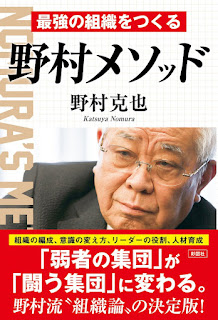

最強の組織をつくる 野村メソッド

著者はプロ野球の選手、監督として多くの実績を残した野村克也です。

自身の経験から強いチーム、つまりリーグ優勝や日本一の常連となるチームには、それだけ明確な理由があると述べています。

たとえ優れた選手を個々に集めても「戦う組織」としてまとまらなければ強くなれません。

野村氏の考える「戦う組織」とは、同じ目的を共有し、それを実現するために確かな指揮命令系統の下、自分の役割を認識した者同士が円滑なコミュニケーションによって協力し合う有機体であるという、野球チームの監督としてよりも企業の経営者に近い表現をしています。

それを遡ると野球と関係ないビジネス書から中国の古典までさまざまな本を読み、それがのちにヤクルトの監督に就任してから多いに役立ったという経験があります。

つまりビジネスマンや企業の経営者を対象にして書かれた本をプロ野球へ応用したのが最初であり、プロ野球監督としての成果を再びビジネスへフィードバックした本という見方もできます。

実際に本書に書かれている組織論はビジネスへ応用できるヒントが散りばめられています。

たとえば野村監督といえば"ID野球"として知られていますが、それは単純にデータ至上主義だったことを意味しません。

データの活用は作戦面や技術面、さらには選手を説得するために有用ですが、データ処理や分析技術が進化した現代においてはどの組織にとってもデータ活用は当たり前になっています。

データが示すものは傾向、つまりあくまでも確率論であり、時にはデータの裏にある相手の心理、そしてカン(ひらめき)が大切になる場面があるということです。

これは競業各社から一歩抜きん出るため、または競争相手のいない新しい事業、つまりデータが乏しい分野で成長するためのヒントになります。

データを重要視するということは合理的・理論的な考えを重視することであり、野村氏は根性や気合といった精神論を前近代的な考えとして徹底的に嫌っています。

一方で自らが監督を務めたチームでは茶髪や長髪、ヒゲを禁止するという、身だしなみに厳しい一面を持っています。

この2つは必ずしも矛盾せず、姿の乱れは心の乱れとなり、それはやがて規律のない組織へとつながるという持論があるのです。

本書の後半になると必然的に組織のリーダー、そして指導者としてあるべき姿へ内容が移ってゆきますが、何よりも長年に渡り実践し成果を出してきた野村氏の言葉だけに説得力があります。

もし普通のビジネス書が退屈に感じる人、そしてスポーツが好きであるならば本書には具体的な例が分かり易く書かれており、楽しく読み進めることができるのではないでしょうか。

高 師直: 室町新秩序の創造者

高師直(こうのもろなお)。

戦国時代や幕末に人気が集まる中で、南北朝時代に活躍した彼の名前は一般的にあまり知られていないように思えます。

一方で南北朝時代や太平記ファンであるならば、高師直の存在は絶対に欠かせません。

足利家の執事を代々務めた高家の当主であり、尊氏が台頭するために数え切れない功績を挙げ、足利家の枠を超えて天下を宰領するまでに至った人物です。

その人物像も陰で主君を支えるタイプではなく、むしろ主君の尊氏以上に押しの強い積極的な武将でした。

個人的には師直の個性的なキャラクターが好きですが、一般的な師直へ対する評価は必ずしも高くないようであり、本書は次のような冒頭で始まります。

高師直に、読者のみなさんはどのようなイメージを持たれているであろうか。

おそらく神仏や皇室・貴族などの伝統的な権威を徹底的に軽視し、非道徳的で極悪非道な所業も数多く、おまけに好色淫乱、要するに最低最悪の人物であるといった評価が一般的には流布しているのではないだろうか。そこまで極端に悪くなくとも、少なくともいい印象はあまり持たれていないであろう。

そして日本史を専門に研究している著者の亀田俊和氏の意図は明確です。

本書は、現代においては一般的に著名と言えない高師直という歴史的人物を紹介すると同時に、彼を再評価し、その悪玉史観を覆すささやかな試みでもある。

まさに私にとっても願ったり叶ったりのテーマです。

そもそも執事というのは政務能力、つまり教養を前提とした知力が問われる役職であり、彼がいなければ権力基盤の不安定な初期の室町幕府は政権運営もまともに出来なかったでしょう。

さらに武将としても有能であり、尊氏に代わって総大将として大軍を率いることもしばしばありました。

つまり文武両道で実績を残した人物が、単純に最低最悪であるはずがありません。

本書では高師直の足跡を時代順に追いながら一次史料、または過去の研究成果を引用しつつ著者が見解を述べるという形で展開されてゆきます。

一般読者向けに当時の時代背景や政治機構の仕組み、関連する出来事も同時に解説しているため、必ずしもハードルは高くありませんが太平記のストーリーを一通り知っている方がより楽しめると思います。

余談となりますが、かつて日本史の教科書に足利尊氏として掲載されていた騎馬武者像の正体は高師直であるというのが定説になっているようです。

登録:

コメント

(

Atom

)