絶滅危惧職、講談師を生きる

私は年に何度か寄席へ足を運ぶ程度の演芸好きであるものの、熱心なファンというわけではありません。

今やYoutubeなどで自宅にいながら様々なコンテンツを手軽に見ることができる時代になっていますが、寄席というさほど広くもない空間で生でプロの芸を聴くというのは、個人的にある意味で贅沢な時間の使い方だと感じています。

本ブログでも過去に円朝、志ん生、米朝、談志といった落語の名人と言われる人たちの本を紹介してきましたが、落語家に比べてかなり少ない講談師の本は今まで読んだことはありませんでした。

著者である神田松之丞は、本書の発表当時(2017年)では二ツ目の講談師であり、真打ちでない芸人が本を出版しているという点で異例ではありますが、今では真打ちに昇進し大名跡を継いで神田伯山へと改名しています。

それだけに本書の発表当時から将来を有望視されている講談師であったことは間違いありません。

本書は文芸評論家である杉江松恋氏が松之丞へインタビューを行うという形式で、自らの生い立ちや講談師になるまでの過程、さらに前座としての修行時代から真打ち昇進を見据えての将来像などを存分に語っています。

私自身は著者の師匠であり人間国宝でもある神田松鯉をはじめ何人かの講談師の高座は寄席で聴いたことがありますが、歴史小説が好きな私にとって宮本武蔵、忠臣蔵、清水治郎といった講談の題材が馴染み深いこともあり、すぐにその高座に引き込まれた記憶があります。

一方で著者の講談をまだ生で聴いたことはありませんが、今を代表する講談師の本ということで手にとってみました。

まず本書で驚くのは、著者がかなり早い時期に芸人を目指して計画的に行動しているという点です。

大学では定番の落語同好会などに所属せず、観客としての立場でひらすら寄席へ通い続けたという点です。

たしかに自らの芸を磨くのはプロになってから幾らでも出来るので、今しか見れない真打ちたちの芸を生でなるべく多く体験しようという考え方は理にかなっている気がします。

そして計画通り、神田松鯉一門に入門してからは、ひたすら自分の芸を磨くことに専念することになります。

下働きが多い前座時代から自分の芸を磨くことを最優先にするという姿勢は、時には脈々と受け継がれてきた伝統にはそぐわないこともあり、実績もない下積み時代から我が道をゆく松之丞の姿を一言で表すと、本人も語っているとおり面倒臭い新弟子以外の何者でもありませんでした。

それでもタイトルにある通り、落語家に比べて圧倒的に稀少な20代の講談師という立場、師匠の温かい人柄もあって前座時代を破門されることなく過ごすことができます。

私には著者が本当の天才なのかを判断することはできませんが、かつて天才と言われた人たちには多少なりとも変人扱いされてきた過去があり、たとえば志ん生は常軌を逸しているかのような半生を送った末に名人と評された師匠なのです。

著者の講談へ対する熱量が充分に伝わってくる内容ですが、自身の芸を高めてゆくだけではなく、真打ちに昇進する前から講談界全体の未来までを視野に入れて客観的に自身の役割を自覚しているという点にも驚きます。

今をがむしゃらに進むだけではなく、長期点な目標へ対して信念を持って進んでいるという点から察すると、今後の講談界は神田伯山を中心に回ってゆく可能性が高いのではないでしょうか。

ちなみに神田伯山ティービィーがYoutubeで開設されており、著者の高座も見ることができます。

さっそく数日にわたって中村仲蔵や畔倉重四郎の全話の高座を見てみましたが、神田伯山という講談師の魅力が少し分かった気がします。

"少し"という表現をしたのは、やはり演芸は生で見てこそ本当の魅力が伝わるものであり、私も近いうちに生で神田伯山を味わってみたいと思いますが、今一番チケットが取りにくい講談師ということもあり、その機会を得ることが難しそうなのが心配のタネになっています。

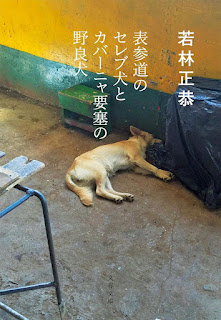

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬

最近は作家や専門家だけでなく、芸能人の作品も読み始めています。

深い理由はありませんが、なるべく多くのジャンルの作品に触れてみたいという気持ちと、単純に今まで芸能人が執筆した作品を読んでこなかったからです。

本書は人気漫才コンビ・オードリーのツッコミ担当である若林正恭氏によるキューバ、モンゴル、アイスランドを訪れた紀行文です。

TV、そしてたまにラジオでも著者の声を聴くことがありますが、本人も自覚している通りインドア派でシャイな性格という印象が伝わってきます。

芸能界というきらびやかな、そしてお笑い芸人といえば明るいイメージがある中では珍しい存在なのかもしれません。

肝心の内容についてですが、比較的珍しい国を訪れているもののバックパッカースタイルというわけではなく、極地や治安の悪い危険地帯を訪れたわけでもなく、紀行文として見ると平凡なレベルに留まっています。

しかし本作品の秀逸な部分は、紀行文の中で書かれているエッセイ的な部分になります。

少年の頃より周りの人間との関わりが苦手で内向的な性格を充分に自覚している著者は、自らが生まれ育った場所とは異なる文化を持つ国を訪れることで新しい気付きを得ようとします。

一時期「自分探しの旅」という言葉が流行りましたが、著者にとってこの旅は「自分の外の世界を知るための旅」であり、つまり自分のことしか考えてこなかった著者が、他人との関わり合いによって外界を知り、自分自身の輪郭を再認識する旅だったのです。

本作品の3分の2はキューバを訪れた旅で占められています。

これは著者にとってはじめて1人で出かけた海外旅行であり、社会主義国家でありながらも明るく陽気で気さくなラテン系らしい、ある意味で自分と正反対の性格を持つ人びととの交流が強く印象に残ったからではないでしょうか。

本書を通じて思うのは、とにかく若林氏自身が心境を正直に吐露しているという点です。

それを一言でいえば自身が感じている資本主義・新自由主義という競争社会の中でのある種の生きづらさであり、競争の激しい芸能界に身を置く立場であれば多少なりとも自分を取り繕いたくなるものですが、作品からはそうした"見栄"を一切感じさません。

これはある種の才能といってもよく、それだけに著者に共感し、励まされた人たちも多いはずです。

その代表的な存在であると公言しているのが、あとがきを寄せている音楽ユニットCreepy NutsのメンバーであるDJ松永氏であり、その熱量の高さに驚くとともに、微笑ましい気持ちになれます。

メトセラの子ら

SF小説はその黎明期において、単なる妄想を描いたものとしてその地位が他のジャンルと比べて相対的に低く見られていた時期がありました。

しかし作品の中に最新の科学的知見を取り入れ、綿密なストーリーの作品を生み出すことによってその地位が見直されてゆき、やがて小説として確固たるジャンルを築いてきた経緯があります。

そのジャンル確立に貢献したSF作家の1人が本書の著者であるロバート・A・ハインラインです。

メトセラ(Methuselah)とは、旧約聖書に登場するユダヤ人指導者の名前であり、969歳まで生きたという言い伝えが残っていることから、キリスト教、ユダヤ教圏では長命な人のたとえに使われることがあるようです。

舞台は23世紀頃の地球となり、この頃の人類は金星や火星に移住できる科学力を備えていました。

そして人類の中にはひっそりとハワード・ファミリーと言われる遺伝子的に寿命が極端に長い"長命族"と言われる人たちが、ひっそりと暮らしていました。

ハワード・ファミリーは全人類の中で10万人ほどを占めており、かれらは評議会を頂点とする共同体を運営していました。

評議会における最大の論点は、自分たちが長命で何百年も生き続けることのできる存在であることを世間に公表すべきかと否かという点にありました。

なぜなら周りの人たちと比べてはるかに長生きできる彼らは、普段は一般社会に紛れて生きていますが、年月が経過するにつれ怪しまれないために定期的に移住する必要性があり、その際に身分証明書などの問題も出てきます。

つまり正体を公表した方が暮らしやすくという考えがある一方で、その際に生じるマイノリティへ対しての迫害の方が深刻であるといった考えがあります。

なぜなら彼らの持っているのは、全人類が長い年月を通じて渇望し続けてきた"不死不老"なのです。

しかし評議会で決定が下される前に、時の権力者たちによって彼らの存在が知られることになります。

さらに長命族が遺伝子的に受け継いだに過ぎない特性を、彼らが世間から隠している秘密のテクノロジーを独占しているといった誤解が広がり、マイノリティである長命族たちは人びとのねたみと憎悪の対象して迫害が本格的なものとなってゆきます。

長命族のリーダーが誤解を解くために権力者たちと交渉を行いますが、一度火の付いた迫害の嵐は止めることが困難であることを悟ります。

だた1つ残された道は、人類未踏の大宇宙への旅立ち、つまり新天地を求めての恒星間飛行へ挑戦することになるのです。

ストーリーの前半は長命族のリーダー、そして世俗の権力者たちの駆け引きが政治的に描かれており、ある意味ではSF小説らしくありません。

しかしストーリーが進むにつれ、長命族たちにとって新天地候補となる惑星において遭遇する未知の生命体との遭遇といった王道のSF小説へと移り変わってゆきます。

結末もきわめてSF作品らしいものであり、完成後の高いエンターテイメントとして読むことができます。

個人的に驚いたのは本作品が執筆されたのが、今から80年以上前の1941年であるという点であり、SF界のビッグスリーと言われたハインラインの真骨頂を味わえます。

amazonのすごい会議

本ブログでは、巨大企業アマゾンの末端で働く労働者たちの過酷な現場をルポした作品を紹介しました。

それでもアマゾンが時価総額で世界5位(2024年時点)という規模にまで急成長したという事実は揺るぎません。

著者の佐藤将之氏は、2000年にアマゾンへ入社し2016年まで勤めていた経歴があり、その成長の過程をよく知っている人物です。

そんな著者は日本の会議は総じて効率的、生産的ではないと指摘しています。

私自身、基本的に会議は好きではありません。

それでも多い時には1日に5~6時間の会議がスケジュールされ、とくにオンライン会議が普及した昨今では物理的なスペースを気にすることなく会議へ参加できるようになったため、参加者が多い時には20名以上にもなります。

当然、これだけの参加者がいれば一度も発言しない人が大多数になることもあり、私自身も心の中では他のタスクを消化する時間を奪われるだけの非効率な会議へ毒ついています。

それでもすべての会議を無くすことはできませんし、むしろ場合によっては必要です。

アマゾンでは企業のその規模に相応しく、膨大な数のプロジェクトが同時進行しており、会議もそれに比例して増加してゆきます。

一方でアマゾンは、そうした会議をいかに洗練させてゆくかの試行錯誤を続けてきた企業でもあるのです。

本書ではアマゾンので行われいる会議の具体的なルールやノウハウが紹介されており、以下のような目次から構成されています。

- CHAPTER 0 アマゾンが「減らしたい会議」「増やしたい会議」

- CHAPTER 1 アマゾン流 資料作りのルール

- CHAPTER 2 アマゾン流 意思決定会議

- CHAPTER 3 アマゾン流 アイデア出し会議

- CHAPTER 4 アマゾン流 進捗管理会議

- CHAPTER 5 アマゾンのOLP

- CHAPTER 6 会議をスリム化するヒント

まず意外なのが、アマゾンでは会議資料を簡潔に箇条書きしたものではなく、文章で書く必要があるという点です。

資料が文章で作成されることで、発表者の思考が伝わりやすく、その意図するところの解釈の違いが人によって生じにくくなるというメリットがあります。

また事前に資料へ目を通しておく必要はなく、会議の冒頭で各人がそれを黙読する時間が与えられます。

資料の上限は「1ページ」か「6ページ」に統一されている点も特徴的であり(関連データなどの添付資料はページ数に含まない)、会社にとってどんなに重大な決定事項であってもこのルールに変わりはありません。

続いて会議の目的別に、オーナー(会議の主催者)がそれらを運営するための役割やルールについて言及しています。

確かに報告や意思決定を行うための会議と、新規事業のアイデアを生み出す会議ではやり方が違って当然となります。

最後のほうでアマゾンの価値観を表した14カ条かなるOLP(Our Leadership Principles)が説明されています。

これはアマゾンの全社員が共通して持っておくべき価値観のことであり、これに則って会議も洗練されてきたのです。

つまり闇雲にアマゾン流会議のルールを自社へ取り入れてもうまくは行かず、その背景にある考え方を理解した上で行う必要があるのです。

このOLPは誰にでも公表されており、Webページで参照することができます。

ビジネス書の中ではかなり具体的で実践的な内容であり、世界的な企業の取り組みの参考として一度は目を通しておいて損はないと思います。

十六の話

司馬遼太郎氏の評論、追悼文、さらには講演内容を1冊にまとめたものです。

テーマは本職の歴史はもちろん、宗教、思想・哲学、美術から人物評、さらには環境問題など多岐にわたり、普通は代表的なものから本の表題を付けるのですが、著者自身も迷った末に掲載されている作品の数を単純にカウントして「十六の話」と名付けたようです。

本書に掲載されている作品は以下の通りですが、文庫版は付録として著者と井筒俊彦氏の対談が収録されています。

- 文学から見た日本歴史

- 開高健への弔辞

- アラベスク -井筒俊彦氏を悼む

- "古代史"と身辺雑話

- 華厳をめぐる話

- 叡山美術の展開 -不動明王にふれつつ

- 山片蟠桃のこと

- 幕末における近代思想

- ある情熱

- 臨海丸誕生の地

- 大阪の原形 -日本におけるもっとも市民的な都市

- 訴えるべき相手がいないまま

- 樹木と人

- なによりも国語

- 洪庵のたいまつ

- 二十一世紀に生きる君たちへ

司馬氏は1996年に亡くなりますが、本書は最晩年に近い1993年に発刊された本であり、この頃は小説の創作活動から離れてエッセイや批評の執筆が中心となっていました。

それだけに本書の内容はどれも長年の作家人生の中で養われた知識や経験の集大成といえる内容であり、読み応えは充分です。

歴史といえば年表と出来事、そしてそこに登場する人物を順番に暗記してゆく教科だと思っていましたが、私にとって歴史の面白さを教えてくれたのが司馬遼太郎という存在でした。

実際に作品を読むと、歴史上の人物たちが生き生きと描かれており、読者の胸を躍らせると同時に、過去の出来事を不思議と新鮮な感覚で読ませてくれる魅力があります。

本書では次のように語っています。

歴史とはなんでしょうか、と聞かれるとき、

「それは、大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。」

と、答えることにしている。

私には、幸い、この世にたくさんのすばらしい友人がいる。

歴史の中にもいる。そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。

歴史上の人物に関する記録などを読み漁り、現地を訪れて取材を続けているうちに、次第に彼らが著者にとって友人のような身近な存在になってゆくのであり、著書を通じて読者たちへも同じような感覚をもたらせてくれるのです。

著者は自嘲気味に自身を第二次世界大戦の敗残兵であると言っていますが、20世紀が終わろうとしている当時、国家間で発揮するエゴ、つまり戦争を最大の懸念事項として考えていました。

そして残念ながらその懸念はウクライナや中東で現実のものとなりつつあります。

本書ではその本質を著者らしく次のように表現しています。

「あの国は、ひとびとはすばらくいい。だが、国家としてはじつにいやな国だ。」

という言い方を、しばしばききます。

近代国家というものは、自国の国民の幸福をもたらす機関として成立し、二十世紀後半になって多くの国家が誕生しました。

こんにち、大小無数の国家が、自国民の利益という二十世紀の神話を守るために、怪物群のように地球上を横行しています。

どの国にとってもその隣国は、悪魔に似ています。なぜなら、隣国は、自国にとって荀子の思想でいうところの、"利己的欲望"しかもっていないからです。

とはいえ、世界中の叡智を集めたところで決して無くならないのが戦争でもあります。

著者は"壊れた地球"を子孫へ相続させないために、かぼそい可能性ながらも国家やイデオロギーを超えた影響力のある思想が生まれてくることが必要だと考えていたようであり、長年にわたり歴史を身近に触れてきただけに、その難しさを誰よりも実感していたに違いありません。

事故物件、いかがですか? 東京ロンダリング

前回紹介した原田ひ香氏による「東京ロンダリング」の続編になります。

前作は連続性のある1つのストーリーでしたが、本作品は8篇の短編から成り立っています。

前作からの続編という面を持ちながらも、短編1つ1つが独立した物語という不思議な1冊となっています。

告知義務のある事故物件に住むことでロンダリングを行う人たち、そしてそれに関係する人たちを描いているという点では共通しています。

物件のロンダリングに関わる人を作品中では"影"と呼びますが、この職業自体が作者の創造によるものです。

一方で高齢化、独身の割合が増え続けている社会情勢を鑑みると今後、ますます孤独死が増えていくことが予想され、かなり現実味のある設定のように感じます。

作品中においては物件をロンダリングする"影"の知名度は低く、関係者以外に世間には知られていません。

短編の主人公は事故物件の大家さん、ロンダリングの仕事をしている同僚を持つ会社員、人生に行き詰まり新たにロンダリングの仕事を斡旋された男女、またロンダリングを斡旋する側の業者、さらには失踪した人を探すことを専門をしている業者などが登場します。

その中には前作の主人公であるりさ子も登場し、相場不動産の人たちも同じように登場するため、前作を読んでおいた方がより楽しめるという点は間違いありません。

物件ロンダリングという仕事そのものよりも、この仕事を通じて生まれてくる人間ドラマが作品の中心になっています。

それと同時に大都会東京において、たとえばそれぞれの事情で家庭を飛び出したり、1度社会のレールから外れてしまった人が抱える生きづらさという社会構造を鋭く観察しているという点も特徴になっています。

どの分野の小説であれ、人間社会の抱える諸問題と何らかの接点を持たない作品は読者の共感を得ることができないと言う点は今も昔も変わりません。

本作品はこうした問題への冷静な観察眼、そして問題を抱えてしまった人たちを暖かく見つめる視点がストーリーや場面によって書き分けられており、読者を共感とともに引き込んでくれる魅力があります。

冒険家の角幡唯介氏は、現代日本はシステムが整備され、かつ街が清潔になっていったことで、そこに住む人びとが"死"というイメージから遠ざけられた状態で日常生活を送っているという主旨の発言をしていました。

こうした風潮が、かつて人が病気や事件によって死んだ場所を極端に忌み嫌うといった感情を生み出している原因になっており、個人的には確実に増え続けている"事故物件"という存在を改めて考えさせてくれるきっかけにもなった作品です。

東京ロンダリング

本ブログでも何冊か紹介している原田ひ香氏が2011年には発表した作品です。

ロンダリング(laundering)には洗浄、洗濯という意味がありますが、"マネーロンダリング=資金洗浄"というマイナスイメージのある言葉にも使われます。

宅建業法上の告知義務として、賃貸物件の契約者へ対して過去に人の死があった物件の告知義務があるそうです。

いわゆる"事故物件"である事実を伝えなければならないという法律らしいですが、これは事故があった直後にその物件に住む人が対象となるらしく、いわゆる2人目以降の人には告知義務は発生しないようです。

そこで大家の要請に応じて、事故物件に1ヶ月だけ住んでその物件をロンダリング(洗浄)する人たちを描いた作品です。

世界有数の大都市である東京では、人知れず借りている部屋で事故や事件で死を迎える人もそれなりの数に昇り、いわゆる"孤独死"として報道される機会も多い社会問題です。

しかもこうした孤独死は近隣へ漏れる匂いによって気付かれる、つまり死後一定の時間が経過してから発見されることも多く、こうした部屋の原状回復を専門に行う特殊清掃業者が存在します。

一方で事故物件に1ヶ月だけ住んでロンダリングする人たちというのは著者が本作品を執筆するために考え出した職業であり、著者が社会問題に関心を寄せ鋭く観察していることが分かります。

作品中でロンダリングをする人たちは事故物件に1ヶ月だけ住み、次々と事故物件を転々として暮らすことを生業としています。

ロンダリングの報酬として家賃は無償、そして1日あたり5000円が支払われ、それを斡旋する相場不動産が作品のおもな舞台となります。

主人公はりさ子という30過ぎの女性であり、離婚して家を飛び出し住む場所を失って途方に暮れていたところ、偶然にもロンダリングの仕事に就いています。

仕事を紹介した相場社長は、ロンダリングという仕事の秘訣を次のように説明します。

「いつもにこやかに愛想よく、でも深煎りはせず、礼儀正しく、清潔で、目立たないように、そうしていれば絶対に嫌われない」

つまり近所から怪しまれない程度の振る舞いをしつつ、目立たないままロンダリングの期間(1ヶ月)を過ごすということですが、控えめで地味な性格のりさ子にとっては天職といえるほどぴったりとハマります。

しかし事故物件にはそれぞれ個別の事情があり、りさ子が望む平穏無事な生活を脅かすようなトラブルが起きるのです。

事故物件でトラブルが起きるといっても、本作品はホラー小説ではなく、心霊現象などを扱っている訳ではありません。

それはあくまでも生きている人間が引き起こすトラブルであり、著者が創造したロンダリングという仕事を通じて描かれる人間ドラマが見どころになります。

この架空のロンダリングという仕事は現代社会においてかなりリアリティがあり、読み進めてゆくと本当にこうした仕事があるのではないかという錯覚を抱いてしまうほどストーリー構成がしっかりとしています。

現代社会らしい題材を扱いつつも物語はどこか昭和っぽさを感じさせるのは、相場不動産が多くの若い世代が暮らしつつも、雑多な下町的な雰囲気の残る高円寺を舞台にしていることも関係していると思います。

結果としてあらゆる世代が楽しめる作品に仕上がっており、是非一読して欲しい1冊です。

登録:

コメント

(

Atom

)