破獄

戦前、戦中、そして戦後に4度の脱獄を実行した、佐久間清太郎の半生を描いた吉村昭氏の作品です。

執筆当時はプライバシーに考慮したため、作品中の登場人物名は創作ですが、史実にこだわり記録文学の新境地を切り開いた著者だけに、実際の出来事を綿密に調査した上で執筆されたノンフィクションに近い作品であると言えます。

文庫本でぎっしりと350ページにも及ぶ長編作品であり、佐久間が収監され脱獄するまでの過程が事細かく描かれています。

驚かされるのは、佐久間が脱獄したのは野外作業のどさくさに紛れての脱走ではなく、独居房や鎮静房と呼ばれる堅牢で監視が厳重な場所からの脱獄であることです。

誰もが脱獄不可能と思っていた場所から常人には想像のつかない観察眼、知力、体力、そして忍耐力を発揮して脱獄する佐久間は、もし彼が犯罪者でなければ、一流のアスリートになれる素質が充分にあったと思わせるものでした。

さらに真冬の網走刑務所から脱走した際には、山狩りから逃れ捜査は打ち切られ誰もが凍死間違いなしと思っている過酷な自然の中で廃坑に潜り込み冬を過ごすといったサバイバル術にも長けていました。

看守たちも佐久間を逃せば懲戒処分を受けるという危機感から警備を強めますが、常にそれを上回る能力を発揮して合計4回も脱獄を繰り返すのです。

彼の30年近くに及ぶ刑務所における生活は、戦前・戦中・戦後という日本の行刑にとって激動の時代であり、その移り変わりの風景についても充分に触れられています。

戦前には非人道的な強制労働によって多くの囚人が安価な労働者として厳しい現場に駆り出され、多くの死者を出した時代もありました。

そして戦中は食料不足によって、多くの囚人が栄養失調のために死亡したというデータも残っているようです。

戦後はGHQの占領政策により囚人へ人道的な扱いを行う政策が打ち出されましたが、戦後の混乱で物資不足が続き、さらに行刑への理不尽な介入もあり決して安定していた訳ではありません。

作品中で明言されている訳ではありませんが、佐久間のとった行動は時代の犠牲となった囚人たちの声なき声を代表した行動であるような気がしてきます。

最後に府中刑務所の所長が佐久間を1人の人間として扱い、のちに模範囚となってゆく過程は、長い物語の最後で読者が報われたような気持ちになるのです。

富士山の謎と奇談

著者の遠藤秀男氏は、富士宮市に生まれ地元で教師をしながら富士山研究を続けてきた"郷土の歴史家"ともいえる方です。

本書は、富士山にまつわる著者の研究成果を新書という形で幅広く紹介している1冊で、静岡新聞社から出版されています。

まずは"富士山"命名の謎を歴史書から紐解いてゆき、特に富士山信仰についてはページを割いて解説しています。

富士山信仰は私の想像以上に盛んであり、富士山を祀った浅間神社(せんげんじんじゃ)が東海・関東地方を中心に1316社も現存していることには驚きです。

加えて過酷な自然条件にある富士山において約800年前の経文が発掘されたこと、今だに富士山から新しい発掘品が見つかるなど、長い信仰の歴史を感じさせます。

ちなみに19世紀のはじめ頃までは山頂付近に多数の仏像が立ち並んでいたらしく、これら仏像に1人ずつ人間が付き添っており拝観料として銭を八文ずつとっていたという記録も残っているようです。

こうして江戸時代に全盛期を迎えた富士山信仰ですが、明治政府による廃仏毀釈によって山中の仏像や仏具がことごとく破壊されて谷に捨て去られたことによって急速に衰えてゆきます。

このときに多くの歴史的価値のある遺産が失われてしまったという点は残念です。

昔から日本人を魅了し続けてきた富士山は、時代によって形や姿を変えながら、神道から仏教、それから派生したさまざまな信仰に影響を与え続けてきました。

ちなみに登山者が富士山山頂から朝日を拝む行為は、江戸時代から人気のあったイベントであり、御来光や御来迎(ごらいごう)は形を変えて現在でも脈々と受け継がれています。

私自身、富士山への登山を経験したことがありませんが、本書で紹介されているような歴史的背景を頭の片隅に入れておくと、登山がより一層味わい深いものになることは間違いありません。

高校野球「裏」ビジネス

ここ数年、高校野球の人気は衰えるどころか、ますます盛り上がってきています。

私自身毎年、試合結果や熱闘甲子園といった番組は欠かさずに見ている高校野球ファンです。

しかし高校野球に国民的人気があるということは、裏を返せばそこにさまざまな利権があることは容易に想像できます。

チームの勝利のために必死に白球を追う高校球児たちの姿は、見ている側の気持ちまでも純粋にしてしまう魅力があり、高校野球の裏にはびこる世界に殆ど関心を持ってこなかったのが正直なところです。

本書はノンフィクション作家の軍司貞則氏が、北海道から九州までを各地を取材し、将来を有力視された球児たちの裏で動く裏ビジネスの実態に迫っています。

2007年に「西武球団裏金事件」、つまりプロ野球球団がドラフトで有望な学生球児に金銭を供与していた事が発覚しましたが、著者はそれを昔から延々と存在してきたことであり、今回発覚した事件は氷山の一角に過ぎないと断言しています。

金銭供与はプロ野球球団どころか、リトルリーグと強豪高校の間でもやり取りされていることであり、"野球ゴロ"や"悪徳ブローカー"と言われる人たちがそこで利益を得ているということを取材で明らかにしています。

創立間もない高校、少子化の中で生徒を確保したい高校にとって"甲子園出場"という肩書きは、名前を全国的に宣伝するこの上ない機会であり、そののために手段を選ばない高校が出てきても不思議ではありません。

一方で特待生として授業料や寮費を免除するという制度は、経済的に余裕のない家庭にとって、子どもが好きな野球を強豪校で続けられるという点からも魅力的な条件なのは間違いありません。

こうした両者の思惑を橋渡しすると称して、行き過ぎた勧誘や引き抜きが横行し、あたかも球児を"人身売買"するかのような事態にまでなってしまったのです。

著者はこうした事態に陥った要因の1つとして、統一された野球連盟が存在せず、関連組織が乱立する制度的な問題にも切り込んでいます。

本書には休日返上で自費で全国を行脚し有望な選手のスカウトを続ける熱血的な監督も取り上げられていますが、割に合わない厳しい環境で野球を指導している監督が全国に多数存在するという状況の裏返しが「裏ビジネス」を生み出す土壌になっているという見方もできます。

もちろんアスリートの養成にはお金が必要なことも確かですが、甲子園を楽しめるか以前に、学校教育の一環として位置づけられる高校野球の理念と乖離してしまってはその存在意義が失われてしまうのではないでしょうか。

相続はおそろしい

私自身、過去に相続の経験も近い将来に相続を受ける予定もありませんが、それだけに"遺産相続"というワードは実感が沸かないため何となく距離を置いていました。

しかし新書という形で手軽に相続を学ぶ機会だと捉えて本書を手にとってみました。

本書ではケースごとに公認会計士の平林亮子氏が実際に起きた相続トラブルを紹介し、次にそれを未然に防ぐためのアドバイスを行う構成になっています。

遺産相続に関する法律の解説はケースの中で個別に行う程度に抑え、読みやすさと実用性を重視しています。

簡単ですが、本書で紹介されているケースの一部を抜粋してみます。

- 介護を負担した相続人とそれ以外の相続人の間のトラブル

- 付き合いのない親戚の遺産を知らない間に相続するトラブル

- 配偶者と義理の両親との間での相続トラブル

- 隠し子がいたときの相続トラブル

- 遺言偽造を疑われたトラブル

- 不動産の相続トラブル

- マイナスの遺産(負債)を引き継ぐトラブル

- 相続と税金に関するトラブル

自分自身が亡くなる時のことを考えると、残された家族が相続で争うことなど想像したくもありませんが、本書の事例に登場する遺族たちも自らが望んでトラブルに直面した訳ではないのです。

相続トラブルを防ぐための具体的なアドバイスは本書に詳しいですが、相続も災害と一緒で、元気で平和な時に備えておくことが大切だということを実感させてくれる1冊です。

生物と無生物のあいだ

生物学者・福岡伸一氏によるサイエンス・エッセーです。

著者は分子生物学を専門にしており、DNA研究、またかつて話題になったiPS細胞の研究なども分子生物学の範囲に含まれているようです。

当然、そうしたニュースを耳にする私たちもDNAの中に遺伝子情報が格納されていること、iPS細胞からさまざま組織や臓器を作り出せる可能性があることを知っています。

一方で専門外の私たちが、こうした断片的な情報を体系的に知るためにわざわざ専門書を手にして読む気もなかなか起きません。

本書は分子生物学の歩み、そして(執筆時点における)最新の研究成果を一般人向けに教養知識として与えてくれる1冊です。

本書にはもちろん専門用語も登場しますが、著者はそれを分かりやすい例えで表現してくれます。

しかもただ例えるだけでなく、どことなく文学的な描写で読者の興味を引き寄せます。

幾つか印象に残る表現がありましたが、その一例を引用してみます。

静かすぎるボストンにおける私のミッションは、新種の"蝶"を採集することに似ていた。

~中略~

大げさないい方を許していただくとすれば、そして私たちが採集しようとした小さな小さな、そして色のないジグソーパズルのピースを、極彩色のアゲハチョウと比べる不遜さを今だけ見過ごしていただくとすれば、新しい未知のタンパク質を捉えようとしていた当時の私たちの内部に沸き起こっていた感覚は、ボルネオやニューギニアの密林を踏破した採集者たちの興奮と同等のものだったのである。

さらに著者自身が体験した最先端研究の現場における研究所やポスドク間の厳しい競争、かつて大発見に近づきながらも日の目を見ることなく消えていった先人研究者たちの悲哀が綴られています。

生物の本質へと迫る研究は、時に生命の冒涜、神への不遜な挑戦と非難されることもありますが、それでも著者の生命へ対する敬虔の念を失わない姿勢が読了感を爽やかなものにしてくれています。

下流同盟―格差社会とファスト風土

消費社会研究家、そして評論家の肩書をもつ三浦展氏が、2006年に発表した作品です。

多くの反響があった本ですが、発売から10年以上経過した最近になって初めて手にとりました。

簡単に説明すると下流同盟とは、アメリカに代表されるグローバリゼーションが日本において貧困層を固定化、貧富の差を拡大させるといった社会的な面から見た現象であり、ファスト風土とは、(主に地方都市の)郊外に乱立する大型ショッピングセンターが伝統的な固有の風土を破壊するといった文化の観点から見た現象であるという点です。

2つとも著者による造語ですが、世界中で広まりつつあるグローバリゼーションの与える影響を違う断面から切り取った本質的には同じ問題がもたらした現象です。

正確にいうと本書は三浦氏を含めた6人の学者や有識者たちの共著であり、こうした現象を様々な(地方都市を訪れたり、アメリカへの視察旅行などの)方法や視点で検証しています。

私自身が地方出身ということもあり、三浦氏の言うファスト風土化は実感として持っています。

本書で取り上げられているように郊外に大型ショッピングセンターが次々と建設され、駅前がシャッター商店街となる現象は、まさに私の故郷でも起こっている現象です。

確かに何でも揃い、遅くまで営業している大型店は生活する上では便利ですが、昔からの個人商店が次々と閉店し、地域のコミュニティまでもが破壊されているという点もある程度は当てはまっています。

本書が発売されてから10年以上経過した今でもこうした現象は見られますが、今は更に新しい段階に入ったという思いもあります。

それは少子高齢化と人口減少、さらにAmazonに代表される便利で手軽なネットサービスの浸透により、こうした大型ショッピングモールさえも潰れる時代に入ったというものです。

結果的に田畑や森林を潰して建てられた巨大な廃墟、そして広大な無人駐車場が日本各地に残される可能性はかなり高いと思います。

「便利さを追求した結果が幸福をもたらすとは限らない。」

文字に書くと当たり前ですが、断絶したコミュニティと巨大な廃墟しか残らない日本の未来を防ぐためにも、本書の警告する内容は決して軽く見ることはできません。

海の史劇

1904年(明治37)年9月5日、フィンランド湾のクロンスタット港においてロシア皇帝ニコライ二世が見つめる中、ロジェストヴェンスキー少将率いるバルチック艦隊が日本との決戦に向けて出港するところから本編は始まります。

本書は日露戦争における日本海海戦(対馬沖海戦)をクライマックスとする壮大な海戦史を綴った作品です。

500ページ以上にも及ぶ長編には、バルチック艦隊が喜望峰を経てアフリカ大陸を迂回し、はるばるウラジオストクを目指す過程、日本海軍が旅順要塞の攻略を含め、強大なロシア海軍を迎え撃つ過程が細かく記録されています。

日露戦争を題材にした小説といえば司馬遼太郎の「坂の上の雲」が有名ですが、日本からの視点を中心にして描いている点、歴史小説として人物にスポットを当てたアプローチを取っているのに対し、吉村昭氏の本作品はひたすら海戦の過程を記録してゆくスタイルで書かれています。

紀元前のサラミスの海戦、近代になってからのトラファルガーの海戦など、それまで世界史に残る海戦は西洋を中心に行われてきましたが、はじめて世界が注目する中で日本が人類史上最大の海戦を経験することになります。

それだけに日本、ロシア両国にとってこの戦いは単なる海戦ではなく、日露戦争の勝敗、つまり国運を賭けた規模で行われます。

これは軍事に留まらず、外交から経済まで国の総力を挙げた決戦であることを意味し、両艦隊を率いる司令官(東郷平八郎、ロジェストヴェンスキー)の責任はとてつもなく重いものでした。

例えば「坂の上の雲」で日露戦争に興味を持ち、その海戦の過程を詳しく知りたいという読者にとって本書は歴史専門書のような堅苦しさもなく、物語のような形式で読み進められる点でお薦めできる作品です。

本書の優れている点は日本海軍が勝利を収めた場面で終わるのではなく、アメリカのルーズベルト大統領斡旋の元で行われた講和条約(ポーツマス条約)の調印に至る過程にも詳細に触れらている点です。

両国の全権大使である小林寿太郎、ヴィッテの交渉も難航を極め、お互いに国家指導者たちの意向や世論を背負って交渉を進めていく過程は、外交が武器を使わない戦争に例えられるように過酷なものです。

いずれにしても日本は戦争を継続する経済力がほとんど尽きている状態であり、これ以上の戦争継続が不可能であることは、首相、大臣そして軍の参謀に至るまで一致した意見だったのです。

一方、強固な姿勢のロシアにも帝政に反対する勢力によって国内情勢が悪化しており、戦争継続を主張するのは皇帝と一部の側近のみという状態でした。

この作品を通じて実感するのは、日露戦争において日本は完勝には程遠い、かろうじて判定勝ちしたに過ぎないことです。

戦争に費やされた膨大な労力と物資、そして何よりも多くの人命が失われたことに圧倒され、壮大な歴史小説のような感動ではなく、戦争の現実を考えさせられる1冊です。

南極越冬記

本書は1957年(昭和32年)に日本初の南極越冬隊を率いた西堀栄三郎氏による1年間のタイトル通りの越冬記録です。

当時すでに欧米の主要国などが南極を観測をはじめていましたが、大戦の敗戦国となった日本にとって南極に昭和基地を構えて継続的な観測を行う本事業は戦後復興の象徴でもあり、多くの国民が期待を持って見守りました。

越冬が成功した翌年に発表された本書は、著者の親友でもある桑原武夫に「帰国後に一書を公刊することはお前の義務である」と促されて執筆したものです。

本書のはじめには次のように記されています。

この書は、南極リュッツォウホルム湾昭和基地において、十人の同志と共に過ごした一九五七年二月十五日から翌五十八年二月二十四日までの一年間の生活記録である。

しかしこれは、日本南極地域観測隊・第一次越冬隊の、隊長としての立場で書かれた公式記録ではない。

ただ、南極の大自然の中で一年間、なにをし、なにを感じたのかを、プライヴェートな立場からありのままに書いたものにすぎない。

メモや日誌を元に再現された本書には、隊長としての責務と苦悩が素直に表現されています。

西堀氏には登山の経験はあるものの、本職は化学者であり、はじめから組織のリーダーとして豊富な経験があった訳ではありません。

それでも隊員たちへ気を使ってまとめようとする苦労が随所に見て取れますが、同時に隊員たちにも彼らの立場なりの悩みがあったことも察することができます。

日本人にとって未知の極地での越冬は、時に生命の危険を感じるような不安に満ちたものであり、加えて世間から隔離され娯楽の少ない共同生活は全員にとって体力的、精神的にも大きな負担になっていたに違いありません。

南極越冬には未踏破の山に挑むような冒険的要素と、科学者として新しい事実を発見するという観測的な要素が入り混じっており、新しい挑戦とリスクは常にトレードオフの関係にありました。

もちろん隊員全員が無事に越冬を成功させることが絶対条件であるものの、基地に閉じこもって何も挑戦しなければ後世につながる有益な成果を残すことが出来ないのです。

時にチームワークがちぐはぐになることも、全員が一致協力して成果を上げることもあり、そうした日常はまさしく南極における生活記録として読むことができます。

ところで以前、お台場の船の科学館に展示されている南極観測船・宗谷を見学したことがありますが、本書にも登場する宗谷の船内は思いのほか狭く、よくこんな船で南極まで到達できたものだと感心したことを覚えていますが、1957年当時にはそれが相応だった時代であり、現代の私たちが想像できない多くの不便さを乗り越えて達成された偉業であることは間違いありません。

本書の初版が出版されて60年もの月日が流れていますが、何度も増刷を重ね今なお読み続けられている名作です。

信長はなぜ葬られたのか

表題から推測できる通り、作家である安部龍太郎氏が本能寺の変における織田信長暗殺の真相に迫ってゆくという1冊です。

本能寺の変といえば明智光秀が主君・信長へ対して憎悪と危機感を抱いて反旗を翻したというのが一般的で無難な見方です。

しかし著者は、信長暗殺という壮大な計画は何年の前から用意周到に準備されたものであり光秀はその実行を担当したという、いわゆる"陰謀説"を主張しています。

その黒幕は朝廷(天皇)と室町幕府であり、またもう1つの軸としてスペインを中心としたキリスト教勢力であるというものです。

やはり歴史好きとしては、こうした新しい時代検証の本は非常に興味があり、ついつい手にとってしまうのです。

たしかに信長は良くも悪くも”破壊と創造”が象徴にされるだけあって、少なくとも(天皇に代表される)朝廷や(比叡山に代表される)宗教といった旧来の勢力へ対して盲目的に従うような姿勢は見せませんでした。

これをさらにもう1歩踏み込めば、信長は天皇(朝廷)権力へ挑戦し、そしてキリストを含めたすべての神仏の存在を否定したといった見方ができ、そこまでは本書を読むまでもなく信長の残した言動からも説得力があります。

しかし著者の陰謀説はさらにその先を読み、凋落していたと思われていた当時の朝廷勢力や室町幕府には実際かなりの権威や実力が残っており、世界史規模で勢力を伸ばしつつあった(イエズス会やフランシスコ会といった)キリスト教勢力についてもその影響力は侮れないものであったという点から、彼らによる"信長暗殺計画"を考察してゆきます。

その根拠となる部分は本書の醍醐味であり、ネタバレとなるため触れませんが、ともかく興味深く読むことが出来ます。

著者の安部龍太郎氏は作家であるものの、歴史家(学者)ではありません。

だからといってそれを作者の妄想や根拠が薄いと片付けてしまっては読書の魅力は半減してしまいます。

著者の信長暗殺に関するユニークな見解を新書という手軽な形で楽しめるという点で、おすすめできる1冊です。

高橋是清自伝(下)

引き続き高橋是清自伝下巻のレビューとなります。

本自伝では彼がもっとも世間から注目された総理大臣、大蔵大臣時代には触れられず、政界へ乗り出す前の日銀副総裁時代までが対象となっています。

それでも本書は上下巻をあわせて600ページ以上にも及ぶ大作になっています。

その要因は彼の目立った実績のみをクローズアップする形式ではなく、詳細な記録が自伝の中に含まれているからです。

そこには日付や場所、そこに登場する人物だけでなく、彼らの発言した内容、その時の是清自身の感想にまで触れられており、それを可能にしたのは彼が残した多くの手帳だったのです。

そのため自伝というノンフィクションであるものの、まるで歴史小説のように読むことができるのも本書の特徴になっています。

その記録がもっとも細かく描かれるのが、自伝のクライマックスともいえる欧米における外積発行の過程です。

日露戦争において日本は、経済・軍備いずれにおいても自国を大きく上回る大国ロシアを敵に回すことになりました。

貧弱な財政状況の中でこの戦争を継続することを可能にしたのは、日銀副総裁としてアメリカ、イギリスさらにフランス、ドイツにまで赴いて日本の外積発行を行い、それを成功させた高橋是清の功績によるところが大きいのです。

もちろん最前線で戦ったのは軍人ですが、是清はそれを支えた影のMVPといってもよいかもしれません。

大国ロシアを相手に東洋の小国と見なされていた日本が勝利することはかなり懐疑的であり、その中で外積による戦費調達を成功させた苦労は自伝の中から充分に読み取ることができます。

有名な旅順要塞の攻略、そして日本海海戦(対馬沖海戦)は綱渡りの勝利でしたが、それは財政面においてもまったく同じ状況だったことが分かります。

その時の勝利を過信してはいけないことは最前線にいた是清だからこそよく分かっていたことであり、のちに軍事費の増加に歯止めをかけようとした彼が暗殺の標的にされてしまったことが悔やまれます。

結果として突入していった第二次世界大戦では、日本は財政のみならず国防までもを破綻させ、多くの犠牲者を出すことになります。

高橋是清自伝(上)

高橋是清は明治・大正、そして昭和にかけて大蔵大臣を7回努め数多くの実績を残した財政家、そして政治家です。

1929年(昭和4年)の昭和恐慌では、インフレ政策をはじめとした積極財政によって日本経済を回復させたことで知られていますが、のちに軍事費抑制方針をとったことで軍部と対立し、2・26事件で暗殺されることになります。

自伝といえば自らが執筆するような印象がありますが、実際には是清の秘書官であった上塚司によって書き上げられたものです。

ただし是清自身が口述したものを手記にし、原稿に仕上げた後に再度本人へ確認して完成させた本であるため、タイトルにある通り"自伝"といっても差し支えないものです。

彼は叩き上げの財政家ですが、いわゆる東大を出て官僚として活躍する現代風の"叩き上げ"ではありません。

まず少年の頃に(仙台藩の)藩命によってアメリカ留学することになりますが、ホームステイ先で留学費を着服された上に農場で奴隷のように働かされる不運に見舞われます。

一方でそうした苦難の時代に英語を身に着け、のちに国際舞台で活躍する下地を身につけてゆきます。

帰国したのちは英語教師を努め、農商務省では初代特許庁長官として日本の特許制度の礎を築く功績を残し順調なキャリアを築いてゆくように思われましたが、突如官僚を辞め、ペルーへ渡航し仲間とともに銀鉱経営に乗り出しますが、そこはすでに廃坑だったことが分かり、散々な結果に終わります。

失敗したとはいえ、そこで培った実業家としての経験は決して無駄にならなかったはずです。

つまり高橋是清のキャリアは波乱万丈な"叩き上げ"であり、必然的にその自伝は読み応えのある内容になっています。

戦艦武蔵

盧溝橋事件を皮切りに日中戦争が始まった昭和12年、日本国内では極秘に巨大戦艦の建造計画が動き出しました。

それは大和・武蔵とのちに命名されることになる艦船であり、本作はそのうちの1隻、三菱重工業の長崎造船所で建造された武蔵を舞台にした歴史ドキュメンタリーです。

人々が日常生活を営む長崎の港で、棕櫚(しゅろ)のすだれに囲まれた巨大な造船ドッグがある日突然現れ、その周辺ではスパイ防止のため多数の憲兵隊が配置されるという異様な光景が見られるようになります。

この計画には当時の日本におけるもっとも優れた頭脳、技術、そして膨大な予算と労力が注ぎ込まれ、その過程には技術的な問題、極秘の設計書が紛失するなどのさまざまな障壁が立ちはだかります。

多くの困難を乗り越え、やがて昭和15年11月1日に進水式を無事に終えた場面は、まさに国家規模の計画を達成した「プロジェクトX」のような感動が読者にも伝わってきます。

しかし歴史を定点観測するかのように冷静に描写する吉村昭氏の作品はそこでは終わりません。

艤装(ぎそう)工事や乗組員の訓練を経て進水した武蔵が実際に任務を遂行するようになるのは昭和18年に入ってからですが、皮肉なことに最初の本格的な任務は、ソロモン諸島で戦死した山本五十六元帥の遺骨を日本に送り届けるというものでした。

大日本帝国海軍の秘密兵器にして最大の戦力として期待された武蔵・大和の両艦でしたが、すでにアメリカの本格的な反撃が始まっており、ミッドウェー海戦で致命的な打撃を受けた戦況下ではその実力を十分に発揮する場面が無かったのです。

またそれ以前に従来の大艦巨砲主義を掲げ、航空主兵論者に転換し切れなかった海軍首脳陣の戦略的失敗がその根本にあることはよく指摘される点です。

いずれにせよ大した戦果を上げることなく、武蔵はレイテ沖海戦で沈没する運命を辿りますが、作品中でそうした結果を招いた帝国海軍を罵倒することもなく、また称えることもなく、悲劇的な演出すらなく、淡々と戦死者と生存者の人数を記してゆきます。

先ほども述べたように国家の頭脳と技術を集結させ、そこに膨大な予算と時間を費やした結晶が武蔵(と大和)という戦艦なのです。

それが余りにもあっけなく海の藻屑となる物語は読者を呆然とさせる結末ですが、これは後世の日本人が直視しなければならない史実であるのです。

この"史実を直視"するという点こそが本作に限らず吉村氏の狙いであり、また彼の作品スタイルでもあるのです。

今も昔も国家の命運を掛けたプロジェクトなどはアテにならないものであり、「窮すれば通ず」ではなく「窮すれば鈍する」という結果に終わることが多いのではないでしょうか。

「筋肉」よりも「骨」を使え!

本書は武術研究家の甲野善紀氏、そして「骨ストレッチ」をはじめとした整体術、そしてアスリートのトレーナーとして活躍する松村卓氏の対談という形で進んでゆきます。

スポーツ選手がトレーニングを通じて筋肉量を増やしパフォーマンスを向上させるというのは、ほとんど疑う余地のない常識のように思えますが、この2人はそれを根底から否定し、科学的に競技を追求してゆく今の風潮に疑問を呈しています。

たしかに剣豪と言われた昔の武術家たちは筋トレをしてタンパク質を多く摂取するという概念すら無かったはずであり、それにも関わらず超人的なパフォーマンスを発揮できたのは、体を自由に動かすための概念が現代とは違っていたというのが甲野氏の考えです。

またこうした考えに近づくためには、筋肉ではなく骨にアプローチすべきという点で2人の考えは一致しています。

私たちは科学的、医学的なエビデンスがないものをなかなか信用できませんが、2人は多くのケースで現時点で科学的な立証は不可能ではあるものの、結果として大きくパフォーマンスが向上した経験をしてきました。

正直、理論的な説明が難しいために読者には伝わりにくい箇所がいくつか出てきます。

それでも体格的に欧米人などに劣る日本人アスリートが筋肉を中心としたアプローチを続ける限り、それを追い越すことは至難の業であり、潜在的な能力を引き出すための1つの可能性として2人の考えは魅力的に聞こえます。

科学が発展しても人体、もっと大きな視点でいえば生命や宇宙の真理は深まるばかりであり、理論や言語を越えたところにある感覚を大事にする部分はこれからも必要になってくるのではないでしょうか。

正直、ストレッチ方法など本書に書かれている内容を実践するかどうかは別として、1つの流儀として知っておいても損はないと思います。

修羅場の経営責任

タイトルからは本の内容が伝わりにくいのですが、カバー内側にある簡潔な説明文を読めばその内容は明瞭であり、これに目を通して本書を購入することを決めました。

山一證券の破綻では「社内調査委員会」に入り経営責任を追求し、長銀事件では経営陣を守り国策捜査と戦う。歴史的金融破綻に立ち会った危機管理弁護士が問う、真の経営責任とは。

本ブログでも紹介した高杉良氏の「会社蘇生」は弁護士が保全管理人となり、倒産の危機に瀕した企業を立て直した物語でしたが、それが印象に残っていたことも本書を手にとった理由の1つです。

ただしこれは小説ではなく、弁護士である国広正氏が自らの経験を綴ったノンフィクションです。

バブル崩壊では多くの企業が倒産しましたが、本書に登場する山一證券と日本長期信用銀行の経営破綻はそれを象徴する出来事であり、その2つに同一の弁護士が深く関わっていたことは驚きです。

いかに大企業であっても業績不振によって倒産危機となる可能性がありますが、それ自体は市場の原理を考えると自然淘汰の意味もあり決して"悪"とは言い切れません。

ただしそれが不祥事や放漫経営、さらには違法行為であった場合には経営手腕以前に危機管理能力が問われます。

その最前線を終始経験してきた著者は、いきなり本書の冒頭で危機管理の要点を述べています。

危機管理で最も大切なことは何か。

それは、マスコミ対応の謝罪テクニックでもなければ、言葉尻をとらえられないための言い回しの技術でもない。最も大切なことは、不祥事という危機に正面から立ち向かう姿勢である。

危機管理の現場は修羅場である。知識や小手先の技術論は通用しない。成否を分けるのは、経営者の「危機に立ち向かう覚悟」である。これなしに危機を克服することは決してできない。

本書の構成はわかり易く、前半で山一證券を、後半で長銀のエピソードを振り返っています。

法的追求を逃れようとする旧経営陣、そして刑事責任ありきの国策捜査に著者はどのようにして立ち向かっていったのか?

詳しい内容は本書を読んでのお楽しみとしますが、バブル時代、そしてバブルが崩壊してから20年以上が経過している中で資本主義、そして経済的自由主義の時代がこれからも続いていくことを前提とするならば、本書の示唆するところは多いような気がします。

生き上手死に上手

1991年頃に発表された遠藤周作氏のエッセー集です。

発表された時期から推測して、実際にエッセーが書かれたのは1980年代後半だと思われますが、著者が60代中盤だった時期と重なります。

現在の60代というとまだまだ精力的に活動している人も多く、"老人"や"晩年"というイメージが薄らいでいるように思えます。

一方で本書のタイトルからは、遠藤氏が自らの人生を総括し始めていることを感じさせます。

そして戦争、海外留学、大病、そして長きにわたる作家活動を通じて、自らが人生で得たものを後世の人びと(つまり読者たち)に伝えようという意志が本書の至るところから伝わってくるのです。

たとえば、"マイナスのなかにプラスの可能性がある"という著者の言葉は、明日をも知れぬ大病を患い50歳にして実感できたことだと述べています。

マイナスを逆利用する、または悪もまた善となりうるという言葉は、著者の経験から得た教訓、そして先人たちの教えから自然に導かれた答えであり、自己啓発本にありがちなポジティブ思考とは違った、肩の力を抜いた自然さがあります。

日本のキリスト教文学を牽引してきた著者であれば聖書から引用してきそうなものですが、実際に引用されるのは良寛や小林一茶、与謝蕪村だったりするところからもそれを感じられます。

そもそも著者にとって本当の信仰とは合理主義や理屈を越えたものであり、言葉や思考では表せないものだという姿勢は、その作品からも伝わってくるテーマです。

ただし小説ならともかく、真面目一辺倒では遠藤周作、もといエッセイストとしての顔・狐狸庵山人には相応しくありません。

著者自身があとがきに、「読者も寝っころがって、気楽な気持でよんでください」と書いているように、ポツリポツリと語られる無駄話も充分に収録されています。

全編から伝わるのは堅苦しい老人の言葉ではなく、遠藤氏のやさしい視線とユーモア溢れる語り口であり、読者もリラックスして読むことができます。

やはりここは著者の言葉に甘えて横に寝っころがりながら読むことをお薦めします。

磔(はりつけ)

解説には、「昭和44年~54年までの約10年間に書かれた吉村昭の短・中篇歴史小説五篇が集められている」とあります。

吉村昭といえば、当事者たちへのインタビューや当時の資料を元にしたして書かれた戦史小説、または記録小説という印象が強いのですが、かなりの数の長編歴史小説も発表しています。

そうした中で吉村氏の短編歴史小説を読むのは今回が初めてであり、新鮮な印象を受けます。

まず本のタイトルにもなっている「磔」では秀吉政権下で弾圧され、大阪から長崎へ連行され処刑されるキリシタンたちを扱っています。

頑なに棄教を拒み、苛酷な扱いを受けながらも神を信じ続ける彼らの姿を淡々と描いてゆく過程は、遠藤周作氏のキリスト教文学と驚くほど作風が似ています。

どちも作者が冷静な観察者に徹していますが、吉村氏がその後も同じ観察者、または記録者のような視点で幅広い題材を扱ってゆくことを考えると、この時期にスタイルが確立しつつあることを思わせます。

また同じく本書に収められている「動く牙」では、幕末において武田耕雲斎を首領とする水戸天狗党が上洛する途中で幕府に投降し、武士としての名誉ある切腹ではなく、まるで流れ作業のように次々と無残に斬首されてしまう出来事を扱っています。

時代や宗教・思想的な背景は異なりますが、いずれも時代の権力者によって抹殺された人びとを扱った点が興味深い作品です。

続いて「コロリ」では、明治初頭に安房で活動していた沼野玄昌という医師を主人公にしています。

まだ東洋医学が主流である時代にあって人体解剖を行い、積極的に西洋医学を取り入れた沼野は村で流行ったコロリ(コレラ)治療に奔走しますが、漁民たちの誤解によって殺害されるといった痛ましい事件を取り扱っています。

もし玄昌が東京で活動していれば名医として人生を全うできたかも知れないことを考えると、何か言いようのない虚しさが漂う作品です。

解体新書を完成させる過程を描いた前野良沢を主人公とした彼の代表作「冬の鷹」がほぼ同時期に発表されていることを考えると、双方の作品がそれぞれに及ぼした影響があるに違いありません。

残り2篇の「三色旗」、「洋船建造」では、江戸時代に日本を訪れた外国人を主人公にしています。

とくに「洋船建造」ではロシアのプチャーチンを扱っており、20年のちに彼とタフな折衝をくり返した川路聖謨を主人にした歴史長編小説「落日の宴」としてフルリニューアルされることを考えると感慨深い作品でもあります。

ともかく作家として歴史を扱うのであれば有名な人物や大きな事件を取り扱った方が商業的な成功を収めやすい中で、独自の視点でテーマを探し続けた吉村氏のスタイルが好みな私にとっては文句なしの1冊です。

幕末奇談

明治生まれの歴史小説家といえば吉川英治が国民的な人気作家であり、現代でもその知名度は抜群です。

一方で吉川英治とまったくの同年(明治25年)に生まれ、同じ歴史小説家として活躍した子母澤寛は現代においてそれほど知れられていないように思えます。

しかし例えば彼の代表作・新選組三部作を読めば、司馬遼太郎氏をはじめとしたのちに活躍した作家へ与えた影響がいかに大きかったかが分かります。

本書は大きく2つのエッセーの固まりで構成されており、前半が講演調(実際の講演内容を収録したのかも知れませんが)で書かれている幕末研究と題されているものです。

彼の史観は、幕末を官軍・賊軍と区別する無意味さを説き、政治上の意見を異にした者同士が確固たる信条と、そこへ多少の感情が交じりながらも遂に砲火をもって解決しただけの話だと主張し、さらに新撰組へ抱く暴力団のようなイメージも間違いだと指摘し、彼らは統制のとれた優秀な警察隊であったとします。

明治生まれの著者は、明治政府の母体となった官軍が礼賛される中で育ってきた世代であり、本書が執筆された昭和8年当時であってもそうした幕末史が主流であった中で、著者の考えがいかに先進的だったかは、逆に現代の読者である私たちが違和感なくそれを受け入れられることが証明しています。

著者は歴史家ではなく、あくまで作家として活動していましたが、実際に新撰組と身近に接していた人びとや元新撰組員の古老たちへ丁寧な取材を行い作品を書き上げてきました。

こればかりは後世の作家には真似の出来ない、著者の生まれた時代だからこそ与えられた特権であり、そうした経験の中で自らの歴史観をしっかりと形成してきたに違いありません。

そして後半には露宿洞雑筆という表題で、比較的自由なテーマの歴史エッセーが掲載されています。

たとえば渡世人の風俗や逸話といった話題を取り上げている箇所では、小金井小次郎や国定忠治をはじめとした多くの侠客たちの逸話が収めされており、民俗学的な価値さえ感じられる内容になっています。

また時には当時流行った江戸怪談にも触れており、皿屋敷(更屋敷)、四谷怪談にまつわる逸話や派生話を話題にしています。

さらには幕末のマニアックな剣豪談なども取り上げており、所々に著者が当時を知る古老から直接聞いた話が掲載されている点などは歴史ファンにとってたまらないのではないでしょうか。

クオリティ、そして本書に収めされているエピソードの希少価値ともに文句のない時代を超えた名作といえる1冊であり、歴史ファンであれば必読の1冊といえるでしょう。

木曽義仲 (読みなおす日本史)

原本は下出積與(しもでせきよ)氏の執筆で1966年に人物往来社から刊行されていますが、2016年に吉川弘文館から「読み直す日本史シリーズ」として再刊行されました。

すでに出版社が無くなり、入手困難になった良書を再発刊してくれるのは一読者の立場としてありがたいですが、社会的にも意義のある取り組みではないでしょうか。

源平時代(平家物語)の悲劇のヒーローといえば源義経が有名ですが、一方で本書で取り上げられている木曽義仲にスポットが当たる機会は少ないのではないでしょうか。

義仲は信州木曽谷における旗揚げ後、瞬く間に横田河原の戦いで勝利し越後を占領、そして倶利伽羅峠の戦い、篠原の戦いで立て続けに平家の大軍(討伐軍)を撃破し、源氏勢力の中では北陸道からいち早く上洛に成功した武将です。

さらに鎌倉幕府を開くことになる源頼朝とは従兄弟の関係であり、源氏(つまり武士)の棟梁たる資格を持つ八幡太郎義家の直系でもあったのです。

本書では軍功、血筋ともに申し分なかった義仲がなぜ天下を制することができなかったのかを、その経歴を追いながら著者なりの見解で解説しています。

一族間の争いによって2歳の頃に父親を殺され、孤児として木曽の中原兼遠によって育てられますが、そんな義仲を著者は"自然児"と評しています。

また木曾四天王、女傑として有名な巴御前をはじめとした苦楽を共にする仲間にも恵まれます。

つまり彼は自然児だけに武人としては優秀であり、彼の配下にいる武将も頼朝陣営と比べても決して劣っていませんでした。

一方で義仲に足りなかったものは何か?

それを著者は、側近に"有能な政治顧問がいなかった"ことを挙げています。

たとえ義仲自身に教養が足りなかったとしても、側近として上洛した後の政治工作や人心収攬、外交政策を助言する人物に恵まれなかったのです。

一方で頼朝は軍人というよりも完全に政治家タイプの人物であり、京で大胆な行動に出る義仲を横目に、自らは着々と関東で地盤を固め世論を味方にする政治工作を続け、武将としての仕事は義経をはじめとした部下に殆ど任せていたと言ってもよいくらいです。

対立関係に陥った朝廷を徹底的に制裁し、旭将軍(征夷大将軍)となった義仲を著者は次のように哀れみとともに評しています。

ここにいたるまでの義仲の行動は、見た目にはいかにも滑稽である。まるで、喜劇の中の人物のようだ。しかしその実、この滑稽さの裡には、自然児義仲の深い悲しみがかくされているのである。

寿永ニ年の後半に、京洛でひろげられた人間喜劇は、まさに深刻な悲劇であった。誰に義仲の振舞を笑う資格があるであろうか。

本書は歴史書でありながらも著者の木曽義仲へ対する思い入れが読者へ伝わってくる内容であり、読み終わった時の感慨深さが歴史小説のようでもあります。

続 聞き出す力

「週間漫画ゴラク」に連載されている吉田豪氏のコラム「聞き出す力」の続編です。

プロインタビュアーとして地下アイドルから大御所俳優まで幅広い人たちへインタビューしていることもあり、前作はその面白エピソードばかりが目に付きましたが、本作では前作のスタイルを引き継ぎつつも、より著者のインタビューにおけるスタンスや手法へ言及している印象を受けました。

趣味が一緒で意気投合できる相手へのインタビューであれば何の問題もありませんが、やはりインタビュアーとしての本領が発揮されるのは、自分との相性が悪い相手、性格的に厄介な相手、現場の空気が悪いケースなどではないでしょうか。

吉田氏はそんな悪条件の中でもインタビューを無難にまとめる技術があるのかと思えば、実際は違います。

彼が何よりも最優先にしていることはインタビューそのものを面白くすることであり、そのためには相手の"タブー"と言われている危険領域にも踏み込むスタンスを崩しません。

そこでポイントとなるのは、単純にタブーに触れてNGになるということであれば彼は単なる空気の読めない毒舌インタビュアーで終わってしまいます。

きちんと結果として相手の本音や知られざるエピソードを引き出すことに成功しているからこそ、彼が第一線で活躍し続けているのです。

吉田豪氏にとってインタビューとはプロレスであり、技を繰り出しそれを受けるといった応酬で成り立つものなのです。

つまりインタビューは聞き手と話し手の共同作業であり、息が合わなかったり油断していると時にはケガ(失敗)をしてしまうこともあり得る緊張感のあるものなのです。

本書を読んでいると、メディアで掲載されているスポーツ選手やアーチストなどへのインタビューの大半がいかに退屈でつまらない内容であるかを再認識させられます。

もちろんイメージ戦略やSNSが容易に炎上し、そのたびに"コンプライアンス尊守"が叫ばれる昨今を考えると、マネジメント側が吉田氏のようなスタイルへ目を光らせるという事情も分かりますが、やはり読者(視聴者)としては知らない本音やエピソードを聞ける方が楽しいのは揺るがない事実でもあるのです。

私自身に著者のようなインタビューの機会があるとはちょっと想像できませんが、それでもコミュニケーションのコツとして得るものはあるです。

「その日暮らし」の人類学

本書によれば(先進国を含む)私たち日本人は、フォーマルな経済圏で生活しているということになります。

ここでいうフォーマルとは、GDPなど政府統計に含まれる経済活動であることを意味し、市場競争の中で無駄を削ぎ落とし効率性を高め、最大の成果を追求し続けることが正しい価値観とされています。

一方でそこで働く人びとは、明日のため未来のために今を犠牲にすることを強いられている側面があります。分かり易く表現すれば、金銭的なゆとりを得るために時間的なゆとりを犠牲にしていると言えます。

私自身は社会人としてそこまで息苦しさを覚えている訳ではありませんが、多くの人たちがそうであるように住宅ローンや子どもの教育資金、老後の生活資金といったものと無縁ではいられないのも事実です。

そして世界中には政府の雇用に載らない、零細な自営業や日雇い労働に従事する人々が属するインフォーマル経済というものが存在します。

今までは就労貧困層として軽視されていた経済圏ですが、そこには世界中で18億人もの人々が属し、その経済規模は18兆円に達すると言われています。

膨大な人びとが所属するインフォーマル経済圏の規模が巨大であることが判明するにつれ、主流派経済(フォーマル経済)にとって無視できない存在となっているのです。

本書では、著者の小川さやか氏が人類学の視点からインフォーマル経済の実態を解き明かすとともに、彼らの生き方を"Living for Today(今を生きる)"をキーワードに探ってゆくというテーマで書かれています。

インフォーマルというだけあって単純に零細であるだけでなく、そこにはコピー品や模造品が堂々と流通しています。

彼らはこうした行為が社会的に違法であることは知っていても、道義的な違法性はまったく感じていません。

そこにはフォーマル経済で生活する人びとは違った理論、文化が存在するのです。

著者はインフォーマル経済を研究するためにタンザニアに赴き、そこで暮らす人びとに密着取材やインタビューを行っています。

彼らは流行の商品、デザインを敏感に察知し、資本を集中したり組織化することなく個人単位で参入してゆきます。

やがてその市場が飽和状態になると、また新しい商売を模索し始めるのです。

そこで何よりも注目すべきは経済的に貧しく将来の計画や補償も持たない人びとの暮らしが悲観的ではなく、前向きであるという点です。

日本ではブラック企業に代表されるように、本来であれば雇用や収入を保証してくれるはずの企業が不当に労働力を詐取するといった問題が取り上げられています。

安心と引き換えに将来が簡単に予測できてしまう生き方を選ぶか、不安的な未来のなかに生きる活力を見い出す人生を選ぶのかということになりますが、そこまで極端に捉える必要はなく、私たちの価値観・生き方を見つめ直すという点では良いきっかけを与えてくれる1冊です。

パルムの僧院〈下〉

「パルムの僧院」の主人公は貴族の美青年・ファブリスですが、この作品全体を通じてファブリス以上に存在感のある女性が登場します。

それはピエトラネーラ伯爵夫人(のちにサンセヴェリーナ公爵夫人、モスカ伯爵夫人)であり、彼女から見てファブリスは甥にあたります。

優れた美貌と才能を持ち、彼女が望めばおよそ手に入れられない地位や富などは存在しないにも関わらず、彼女は20歳以上も年が離れそして甥でもあるファブリスを愛しているのです。

しかしこの愛は普通の恋愛には発展しません。

天真爛漫で無鉄砲ともいえるファブリスは、ナポレオンに憧れイタリア人にも関わらずフランス軍に加わり戦争を経験します。

また帰国したのちもファブリスは次から次へとトラブルに巻き込まれ、とうとう投獄される羽目に陥ります。

もしファブリスに伯爵夫人の存在がなければ獄死するか死刑という運命でしたが、彼女は自分の持つ才能のすべてをファブリスを庇護することに注ぎます。

そしてファブリスも伯爵夫人を愛しながらも、その庇護が強くなれば強くなるほど自立して生きてゆくことを望み、やがて他の女性との恋愛に夢中になってゆくのです。

それでも伯爵夫人にとってファブリスは人生のすべてであり、彼の存在なくして彼女も生きてゆく価値を見出だせないほどの存在なのです。

そのため伯爵夫人は女性の魅力を使って権力者へ取り入ることさえしますし、その他の面でもとにかく手段を選びません。

そうした意味では、本作品の登場人物はどこか普通でない極端な人間が多いのですが、だからこそ作者スタンダールの筆も鮮やかに冴え渡り、彼らの喜怒哀楽がはっきりと輪郭を持って描かれています。

今から200年近くに書かれた作品にも関わらず現代にも通じるエンターテイメントを持ち、かつ当時の社会を鋭い観察眼で風刺しきったという点で、歴史に残る名作というのも頷けるのです。

パルムの僧院〈上〉

19世紀前半に活躍したフランス文学者として有名なスタンダールですが、その代表作が以前ブログで紹介した「赤と黒」であり、もう1つの双璧をなす作品が今回紹介する「パルムの僧院」です。

文庫本で上下巻併せて800ページにもなる長編小説ですが、ぎっしりと文字で埋め尽くされている岩波文庫でこの分量であることを考えると、一般的な文庫本小説の2倍近くのボリュームがあると考えてよいでしょう。

これだけの大作だけに数年間に及ぶ苦心の末に書き上げたかと思えば、驚くべきことに実際にはわずか52日間で完成させたのです。

スタンダールは構想さえ頭の中で組み立ててしまえば、あとは次々と文章が出て来る天才型の作家であったに違いありません。

主人公が美青年であること、そして貴夫人がその青年を愛してしまう点は「赤と黒」との共通点ですが、作品全体の雰囲気はかなり違います。

その違いをシンプルに表せば"主人公の性格の違い"ということになるでしょう。

「赤と黒」の主人公・ジュリヤンは、貧しい家の出身で立身出世を企む野心家であり、"悲観的で暗い性格"という設定でした。

一方「パルムの僧院」の主人公・ファブリスは裕福な貴族の出身で立身出世よりも自分のやりたいことを追いかける、どちらかといえば"楽観的で明るい性格"です。

2人の主人公はときに衝動的な行動に走りますが、これは性格の違いというよりも多かれ少なかれ多感な青年期に見られる現象と捉えることができるでしょう。

いずれにせよ未熟ながらも大いなる可能性を秘めた青年が、19世紀のヨーロッパを舞台にどのような人生を歩んでゆくのか、彼らが目にする社会は新鮮であると同時嫌悪の対象となってゆくのです。

これは小説中の主人公の目を通じてスタンダールが鋭い観察眼で社会を捉え、そして風刺してゆく過程でもあるのです。

最後の相場師

本書は実際に「最後の相場師」と呼ばれた是川銀蔵をモデルにした伝記的小説です。

著者は歴史・剣豪小説家として定評のある津本陽氏であり、真剣で死線をくぐり抜ける剣士たちと全財産を投じて勝負する相場師の姿がいずれも全人生、人格を賭けるという点で重なるものがあります。

作品中では佐久間平蔵として描かれていますが、明治生まれの平蔵は若くして大陸に渡り数々の事業にチャレンジし、何度も挫折しては再起するという波乱万丈の人生を送ります。

そして79歳となり半ば隠居状態にあった平蔵は人生最後の大勝負に打って出ます。

まるで漫画のようなストーリーですが、今から約40年前(昭和50年代)に当時の金額で数百億円という相場を個人で張り、大手証券会社や外国機関投資家たちを相手に大立ち回りをした出来事は伝説として語り継がれています。

すでに財産を持ちながらも大阪のマンションで妻と質素な暮らしを続ける平蔵にとっては、単純に金を儲けることが投資の目的ではなく、ましてや企業を乗っ取り経営権を掌握することも望んでいません。

では平蔵は何を目指して死闘を繰り広げるのか?

市場で上下する株価に固唾をのんで見守る平蔵のように、読者もストーリーに入り込んでしまうこと間違いなしの作品です。

決断―蒙古襲来と北条時宗

蒙古襲来、つまり文永の役(1274年)、弘安の役(1281年)は日本史で欠かすことのできない有名な出来事です。

これは世界史上においてもモンゴル帝国のユーラシア大陸征服という史上空前の出来事の延長線上にある重要な出来事です。

本書は歴史に造形の深い童門冬二氏が蒙古襲来を受けた日本側、つまり鎌倉幕府側の視点から蒙古襲来という歴史的事件をじっくりと検証した1冊です。

そこからは教科書で駆け足で覚える蒙古襲来とは違う当時の日本が見えてきます。

まずはある日突然、玄界灘に元の大船団が現れるという私たが抱きがちなイメージは完全に間違っています。

鎌倉幕府は元の大軍が日本へ攻めてくるタイミングを完全に予測していました。

これは幕府の御家人(武士)たちが九州に集結し、刀を研ぎ澄まして敵が攻めてくるのを待ち構えていたことを意味します。

その要因として鎌倉幕府は日宋貿易を積極的に行い、大いに経済交流が行われていました。

当時の博多はアジア有数の国際都市でもあり、外国の情報をほぼリアルタイムに把握できたことを意味します。

さらに幕府は元によって圧迫され続けていた南宋から高名な僧を招聘し顧問として重宝しました。

とくに蘭渓道隆、無学祖元らは優秀なブレーンというだけでなく、幕府のトップであった北条時頼、時宗の禅の師匠として公私にわたって現代風にいえばメンターとして活躍していたのです。

結果として幕府の中枢部は鎌倉にいながら最新の国際情報を手に入れ、適切に分析できる体制が整っていたのです。

のちに鎖国政策を実行し、黒船の襲来をまったく予測できなかった江戸幕府と比較すると、面白いほど対照的です。

また元は日本を完全に征服する意図が無かった点も重要です。

元は鎌倉幕府へ対して朝貢、つまり定期的に貢物を持参して挨拶に来るように催促したというのが実情であり、その文書も高圧的ではなくむしろ丁寧な内容でした。

この朝貢制度は隋や唐の時代にも先例があり、外交上の儀式に重きを置いたけっして財政的にも大きな負担を伴うものではありませんでした。

しかし幕府は漢民族の支配する中国には敬意を払っても、異民族、つまりモンゴル人の王朝である元を軽蔑し、使者を次々と斬るという信じられないほど強固な姿勢を貫きます。

これは文化的な結びつきのほかにも、宋から招聘(または亡命)してきた僧たちが祖国を滅ぼしたモンゴル人を憎み、幕府のブレーンとして元と徹底抗戦するようアドバイスしたことも大いに影響しています。

さらにこれも幕末と対照的ですが、元と徹底的に戦うという方針において鎌倉幕府と京都の朝廷の意見が完全に一致し、政策がスムーズに実行に移せたという点も見逃せません。

この時の鎌倉幕府はすでに源氏ではなく北条執権政治の全盛期でしたが、国内にも政情不安を抱えていました。

のちに名君といわれた北条時宗は、この蒙古襲来という危機を利用して国外・国内の問題を一気に解決しようと画策するのです。

長くなるので詳しくは本書を読んでのお楽しみですが、蒙古襲来という事件を通して当時の国際色豊かな日本、そして台頭しつつあるとはいえ決して盤石とはいえないの武士政権の脆さという多角的な当時の社会が見えてくるのです。

阿寒に果つ

渡辺淳一氏初期の作品であると同時に、私小説的な性格を持った作品です。

作品の冒頭で当時18歳だった1人の天才画家と評された少女が遺体として発見される場面から物語が始まります。

1952年4月13日。

20年前のこの日、純子は雪の中から現れた。

場所は針葉樹林の切れた釧北峠の一角で、その位置からは裸の樹間を通して阿寒湖を見下ろせた。

そして純子を知る6人が当時を振り返る形で、順番にその思い出を語る形で作品は進行します。

- 第一章 若き作家の章

- 第ニ章 ある画家の章

- 第三章 ある若き記者の章

- 第四章 ある医師の章

- 第五章 あるカメラマンの章

- 第六章 蘭子の章

- 終章

第一章にある"若き作家"とは著者自身であり、当時の純子との出会いから別れを淡い青春の思い出として振り返ります。

そして第ニ章以降は、著者自身が当時の関係者を訪れ純子との思い出を取材するという形をとっています。

愛くるしい見た目と溢れる才能、そして何よりも不思議な多面性を持った彼女に当時の男たちは夢中になり、やがて真相も分からないまま永遠に目の前から姿を消してしまうのです。

社会的に未成年といえば人生経験が浅いと見なされますが、成熟した大人にはない若さ溢れるエネルギー、そして鋭い感受性が文学には相応しい気がします。

高校の同級生であり恋心を抱いていた異性が18歳にして突然自らの生命を断ったという経験は、当時の渡辺氏にとって20年を経過してもなお心に深い記憶を残し続け、作家活動において大きな影響をもたらしたに違いありません。

つまりのちに多くの作品を残すことになった作家・渡辺淳一の原点ともいうべき経験でもあり、その根底にあるエッセンスが本作品には濃縮されているのです。

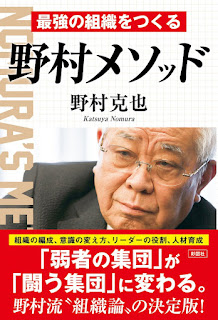

最強の組織をつくる 野村メソッド

著者はプロ野球の選手、監督として多くの実績を残した野村克也です。

自身の経験から強いチーム、つまりリーグ優勝や日本一の常連となるチームには、それだけ明確な理由があると述べています。

たとえ優れた選手を個々に集めても「戦う組織」としてまとまらなければ強くなれません。

野村氏の考える「戦う組織」とは、同じ目的を共有し、それを実現するために確かな指揮命令系統の下、自分の役割を認識した者同士が円滑なコミュニケーションによって協力し合う有機体であるという、野球チームの監督としてよりも企業の経営者に近い表現をしています。

それを遡ると野球と関係ないビジネス書から中国の古典までさまざまな本を読み、それがのちにヤクルトの監督に就任してから多いに役立ったという経験があります。

つまりビジネスマンや企業の経営者を対象にして書かれた本をプロ野球へ応用したのが最初であり、プロ野球監督としての成果を再びビジネスへフィードバックした本という見方もできます。

実際に本書に書かれている組織論はビジネスへ応用できるヒントが散りばめられています。

たとえば野村監督といえば"ID野球"として知られていますが、それは単純にデータ至上主義だったことを意味しません。

データの活用は作戦面や技術面、さらには選手を説得するために有用ですが、データ処理や分析技術が進化した現代においてはどの組織にとってもデータ活用は当たり前になっています。

データが示すものは傾向、つまりあくまでも確率論であり、時にはデータの裏にある相手の心理、そしてカン(ひらめき)が大切になる場面があるということです。

これは競業各社から一歩抜きん出るため、または競争相手のいない新しい事業、つまりデータが乏しい分野で成長するためのヒントになります。

データを重要視するということは合理的・理論的な考えを重視することであり、野村氏は根性や気合といった精神論を前近代的な考えとして徹底的に嫌っています。

一方で自らが監督を務めたチームでは茶髪や長髪、ヒゲを禁止するという、身だしなみに厳しい一面を持っています。

この2つは必ずしも矛盾せず、姿の乱れは心の乱れとなり、それはやがて規律のない組織へとつながるという持論があるのです。

本書の後半になると必然的に組織のリーダー、そして指導者としてあるべき姿へ内容が移ってゆきますが、何よりも長年に渡り実践し成果を出してきた野村氏の言葉だけに説得力があります。

もし普通のビジネス書が退屈に感じる人、そしてスポーツが好きであるならば本書には具体的な例が分かり易く書かれており、楽しく読み進めることができるのではないでしょうか。

高 師直: 室町新秩序の創造者

高師直(こうのもろなお)。

戦国時代や幕末に人気が集まる中で、南北朝時代に活躍した彼の名前は一般的にあまり知られていないように思えます。

一方で南北朝時代や太平記ファンであるならば、高師直の存在は絶対に欠かせません。

足利家の執事を代々務めた高家の当主であり、尊氏が台頭するために数え切れない功績を挙げ、足利家の枠を超えて天下を宰領するまでに至った人物です。

その人物像も陰で主君を支えるタイプではなく、むしろ主君の尊氏以上に押しの強い積極的な武将でした。

個人的には師直の個性的なキャラクターが好きですが、一般的な師直へ対する評価は必ずしも高くないようであり、本書は次のような冒頭で始まります。

高師直に、読者のみなさんはどのようなイメージを持たれているであろうか。

おそらく神仏や皇室・貴族などの伝統的な権威を徹底的に軽視し、非道徳的で極悪非道な所業も数多く、おまけに好色淫乱、要するに最低最悪の人物であるといった評価が一般的には流布しているのではないだろうか。そこまで極端に悪くなくとも、少なくともいい印象はあまり持たれていないであろう。

そして日本史を専門に研究している著者の亀田俊和氏の意図は明確です。

本書は、現代においては一般的に著名と言えない高師直という歴史的人物を紹介すると同時に、彼を再評価し、その悪玉史観を覆すささやかな試みでもある。

まさに私にとっても願ったり叶ったりのテーマです。

そもそも執事というのは政務能力、つまり教養を前提とした知力が問われる役職であり、彼がいなければ権力基盤の不安定な初期の室町幕府は政権運営もまともに出来なかったでしょう。

さらに武将としても有能であり、尊氏に代わって総大将として大軍を率いることもしばしばありました。

つまり文武両道で実績を残した人物が、単純に最低最悪であるはずがありません。

本書では高師直の足跡を時代順に追いながら一次史料、または過去の研究成果を引用しつつ著者が見解を述べるという形で展開されてゆきます。

一般読者向けに当時の時代背景や政治機構の仕組み、関連する出来事も同時に解説しているため、必ずしもハードルは高くありませんが太平記のストーリーを一通り知っている方がより楽しめると思います。

余談となりますが、かつて日本史の教科書に足利尊氏として掲載されていた騎馬武者像の正体は高師直であるというのが定説になっているようです。

登録:

コメント

(

Atom

)